科学研究費助成事業(科研費)基盤研究(S)

豪雨と暴風をもたらす台風の力学的・熱力学的・雲物理学的構造の量的解析

T-PARCII

(Tropical cyclones-Pacific Asian Research Campaign for Improvement of Intensity estimations/forecasts)

研究の概要

研究の背景2013年にフィリピンに襲来したスーパー台風ハイエンは、その強風とそれに伴う高潮により死者7000人を超える大災害をもたらしました。その脅威は2014年のNHKスペシャルメガディザスター第2集「スーパー台風」で報道され、もし日本に同様の台風が上陸するとどうなるのかという危機感が日本全体に広まりました。現在もスーパー台風についての社会的関心は高く、新聞等でしばしば取り上げられています(例:2015年10月2日毎日新聞朝刊など)。地球温暖化とともに台風の強度が増大するということは多くの研究が示しており(Knutson et al. 2010, Nature Geoscience.)、今世紀後半の気候ではスーパー台風が日本にも上陸する可能性も指摘されています(Tsuboki et al. 2015, Geophys. Res. Lett)。図1に今世紀末に2℃程度気温や海面水温が上昇すると仮定してシミュレーションした、未来の気候におけるスーパー台風の経路を示しました。12個のスーパー台風が示されていますが、経路の赤い部分がスーパー台風の期間です。現在の気候では北緯25〜28度がスーパー台風の北限ですが、温暖化した未来の気候では本州までスーパー台風の強度で到達していることがわかります。 |

|

| 図1:今世紀末ごろの温暖化した気候において発生する台風のシミュレーションの結果。12個のスーパー台風の経路が示されている。経路のうち赤く太い部分がスーパー台風の期間(最大地上風速が67m/s以上)。Tsuboki et al. 2015 (Geophys. Res. Lett.)より引用。 |

|

実際、データの解析から台風の最大強度の位置が北上していることが示されており、(Kossin et al. 2014, Nature)。また、上陸する台風の強度が増大しているということも示されています(Mei and Xie 2016, Nature Geoscience)。米国の合同台風警報センター(JTWC)の台風のベストトラックデータから、過去およそ65年間の各年のスーパー台風の数の各年の全台風に対する割合を図2に示します。これを見るとスーパー台風の割合が増加する傾向にあるようにみえます。1951−1985年の平均が8.9%であるのに対して、1986−2014年の平均は17.6%となっています。ただし、これは以下に述べるように単にデータの不確実性によるものかもしれません。

|

|

| 図2:米国の合同台風警報センターのベストトラックデータから数えた各年のスーパー台風の全台風に対する割合の経年変化。 |

|

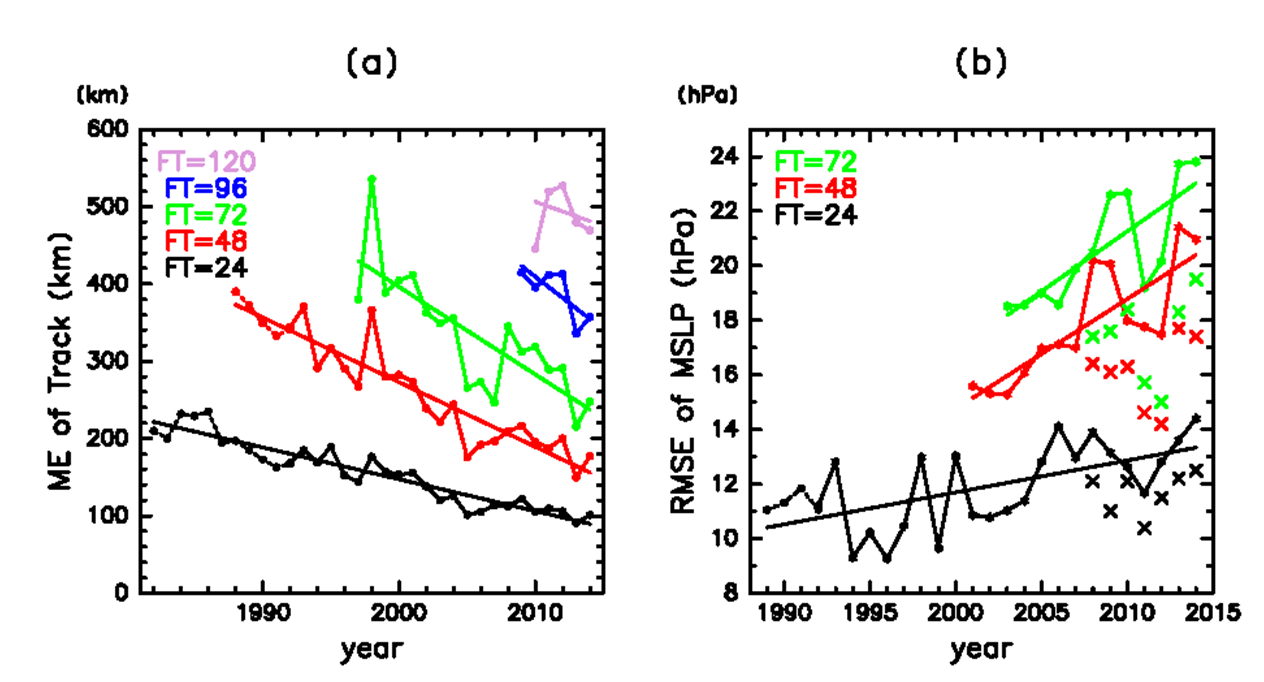

台風による強風と大雨は、現在でも風水害の上位のほとんどを占め、台風が災害の主要因となってます。たとえば一般社団法人日本損害保険協会の自然災害での支払額の「風水害等による保険金の支払い」を見ると、上位10位のうち9件までが台風に関係するものとなっています。 将来、ハイエンのようなスーパー台風の上陸が予想されたとき、数10万人という人の大規模な避難が必要になることが想定されます(「大避難−何が生死を分けるのか」,島川英介著, NHK出版新書)。その極めて困難で大きなコストのかかる大規模避難を可能にするためには、それに見合う精度の台風強度の解析と、それに基づく台風の予測が必要です。しかしながら、台風の強度解析に大きな不確実性があり、強度予測の改善は過去20年にわたってわずかであるという大きな問題が指摘されています(DeMaria et al. 2014, BAMS;Ito 2016, SOLA)。図3にIto (2016)による台風の進路予測誤差と強度予測誤差の経年変化を示します。これらより進路予測は年々改善されているのに対して、強度予測は改善されていないことがわかります。この問題は、世界の気象機関に共通してみられるものです。 |

|

| 図3:気象庁の台風予測について、(左図)進路予測誤差の経年変化と、(右図)強度予測誤差の経年変化。Ito 2016 (SOLA)より引用。 |

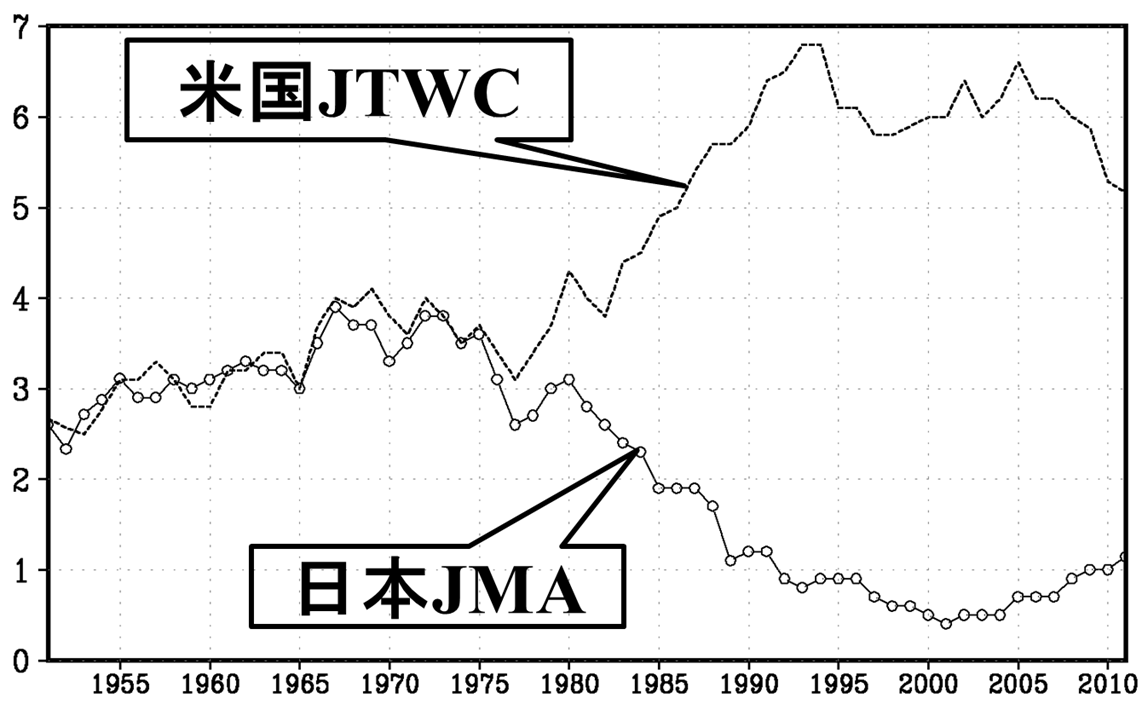

| 実際、西部北太平洋の台風を監視する米国合同台風警報センター(JTWC)と日本の気象庁の台風の解析値には大きな違いがあります。図4は気象庁の台風の最強カテゴリー「猛烈な台風」(風速54m/s以上の台風)の数を比較したものですが、1990年代以降、気象庁では1個以下(すなわち発生しない年もある)に対してJTWCは毎年6個程度発生していることがわかります。この大きな違いは台風の強度解析に大きな不確定性が含まれていることを表しています。 |

|

| 図4:気象庁(JMA)と米国合同台風警報センター(JTWC)のベストトラックによる、気象庁の「猛烈な台風」(風速54m/s以上)の数の経年変化。図中のグラフには10年の移動平均を施してある。 |

|

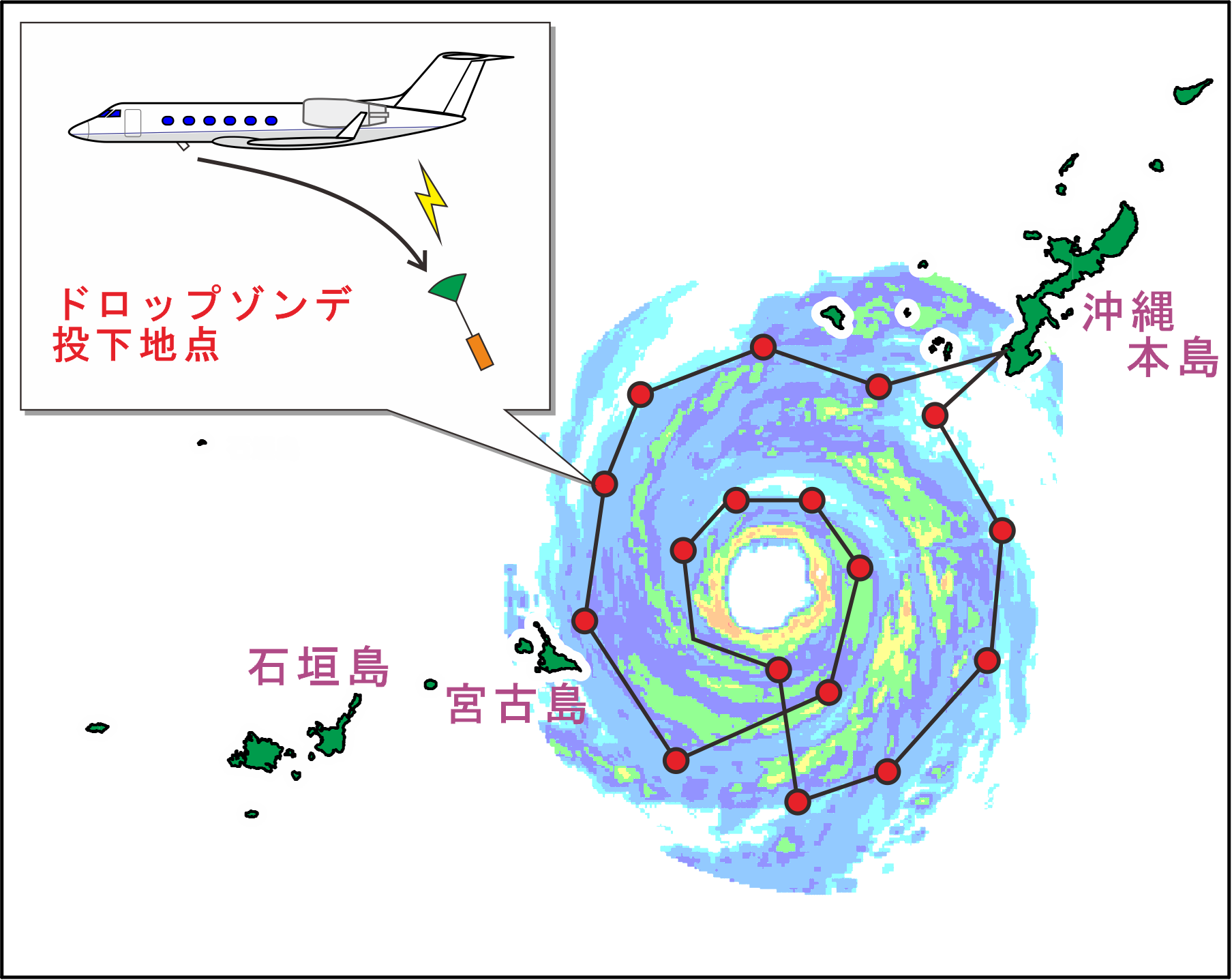

この強度解析値の違いは強い台風ほど顕著で、最も強い台風では風速20m/s近くに達することがあります。この差異の原因は1987年に台風の航空機による台風の直接観測が終了したことが考えられます。このような強度解析の大きな誤差は、当然、予測誤差の原因の一つになります。 この台風強度についての不確実性の問題を解決するためには、航空機による台風の直接観測しかありません。しかしながら日本では2008年に気象庁が実施したT-PARC(研究代表者:中澤哲夫博士)の研究の一例を除いて、台風の航空機観測は行われていません。 研究の目的本研究計画の目的は、「研究の目的」のページに記載してあります。台風の航空機観測の概要本研究では上記の問題を解決するために、図5に模式的に示すような航空機を用いた台風の直接観測を実施します。西に進む台風が北上に転じることが多く、また、非常に強い台風に発達することの多い、沖縄本島の南方海上から南西諸島の海域において、航空機からドロップゾンデを多数投下し、台風の強度推定の高精度化を図ります。ドロップゾンデの投下は台風の周辺と台風の予測に最も重要な位置で実施し、観測データを高解像度のシミュレーションモデルに取り込むことで台風の強度と進路の予測の高精度化を図ります。この研究は、琉球大学、気象研究所、台湾の国立台湾大学、台湾中央気象局と共同で実施します。 |

|

| 図5:航空機を用いた台風の観測の模式図。実線は那覇空港からの飛行経路を示し、丸印は航空機からのドロップゾンデの投下地点を表す。ただし、実際の観測は台風の状況に応じてドロップゾンデの投下を行う。 |

台風の物理過程の観測概要台風は海から顕熱(熱伝導)と潜熱(水蒸気)を吸収し、眼の壁雲での凝結(雲の形成)で潜熱を熱エネルギーに変換し、対流圏上部で熱を排出する熱機関のようなものと考えることができます。この熱・水循環で最も重要な潜熱は、海面からの蒸発だけでなく、波のしぶきによっても供給されます。波しぶきは強風下で増大し、大気中で蒸発することで水蒸気となるとともに、海塩核などのエアロゾルを大気中に残します。本研究ではこれらの強風下の海面フラックス(熱、水蒸気およびエアロゾル)を観測し、その結果に基づきシミュレーションモデルを改良し、それを用いてエアロゾルの雲形成過程と台風強度に与えるインパクトを調べます。さらに上層雲の氷晶粒子を観測し、台風上部の温度について量的高精度なモデル化を行うことで、台風強度の予測の高精度化をめざします。そのために台風の強度をコントロールする台風内部の構造を、降水レーダ、雲レーダ、顕微鏡を搭載した気球などにより実施します。また、ドローンを用いた波しぶきの観測、エアロゾルの観測にも挑戦します。これらの観測に基づき、台風の強度をコントロールする過程をモデル化し、シミュレーションモデルの高度化を図ります。 |