第21回名古屋大学防災アカデミー

台風と竜巻の話

―地上におけるもっとも激しい気象を如何にコンピューターで再現するか―

坪木和久(名古屋大学地球水循環研究センター)

日時:2006年7月4日

場所:名古屋大学環境総合館1階レクチャーホール

4. 台風と豪雨

地球上の大規模な低気圧には、温帯低気圧と熱帯低気圧がある。これらの低気圧は名前が示す通り、発生する場所が前者は温帯であり、後者は熱帯から亜熱帯で発生するという違いがある。しかしながら、これらの2つのタイプの低気圧の違いはその発生場所だけではなく、もっと本質的な点にある。それは発生のメカニズムであり、また低気圧のエネルギー源である。温帯低気圧が地球大気の南北方向の温度傾度に起因する位置エネルギーが主要なエネルギー源であるのに対して、熱帯低気圧は大気中の水蒸気の凝結に伴う潜熱が主要なエネルギー源である。すなわち温帯低気圧は水蒸気がなくても発生するが、熱帯低気圧は水蒸気がなければ発生しない。ここで主題とする台風は、熱帯低気圧のなかでもその最大風速が17.2 m/sを越えたものである。つまり台風の研究では、雲や降水過程を切り離して考えることができないのである。

台風の大きさにはさまざまなものがある。小さなものでは数100km程度で、大きなものでは数1000kmに及ぶ。いずれにしても地球の自転の効果(コリオリ力)が効いて、北半球では半時計回りの回転をする大規模な渦である。このような大規模な渦を駆動するエネルギー源が、台風に比べて非常に小さな雲、特に積乱雲であるということが、台風を興味深い対象としている。積乱雲はたかだか水平スケールが数10kmで、鉛直方向にも10km程度の大きさしか持たない。この小さな積乱雲も集団となると、台風のような大規模な渦をつくりだすのである。

このような小さな積乱雲が台風には本質的である点が、台風をコンピューターで数値シミュレーションしようとするとき大きな問題となる。すなわち台風という大きなものを計算したいのに、そのためには本質的に重要な積乱雲という小さなものを考慮しなければならないのである。これを実行するためには大きく分けて2通りの方法がある。一つは積乱雲そのものを計算せずその効果だけを考慮する方法で、もう一つは積乱雲も台風も同時に計算するという方法である。前者の方法では計算量を節約することができるが、積乱雲の効果を取り入れる方法に任意性があり、さらに後で述べる台風の詳細な構造である降雨の集中する構造を計算することができない。後者の方法では台風もその内部の積乱雲も両方とも正確に計算することができる。しかしながら、それは非常に大規模な計算になるので、超高速のコンピューターと大規模なメモリーが必要になる。

台風やその仲間のハリケーンは暴風と豪雨をもたらすが、強い雨は台風のどこにでも発生しているわけではない。台風の構造の特徴として、強力な積乱雲とそれにともなう強い降水が集中するのは、「目の壁(アイウォール)」と「降雨帯(スパイラルバンド)」である。前者は台風の中心にあり、直径が数10km程度で、ときには100kmに達することがある。いわゆる台風の目の周辺をとり囲む積乱雲群で、台風の中でもっとも活発な降水活動が起こっている部分である。後者は台風中心を取り巻くように外側に向かって螺旋状に伸びる降雨帯で、これも活発な積乱雲で構成されている。アイウォールと異なり、スパイラルバンドは台風の中心からかなり離れたところにも形成されることがある。

4.1 台風 T0418

台風T0418は北西太平洋を北西に進み、2004年9月5日に沖縄本島を通過した。その中心は9月5日0930 UTCに名護市にあり、中心気圧は924.4 hPaであった。T0418が沖縄本島を通過するとき、顕著なスパイラルバンドが観測された。T0418は強い風をもたらしたことが特徴で、日本各地に多くの強風災害をもたらした。台風T0418のシミュレーションは2004年9月5日0000UTCのRSMを初期値として、24時間の実験を行なった。水平解像度は1kmで1000km×1000kmの領域で計算を行った。

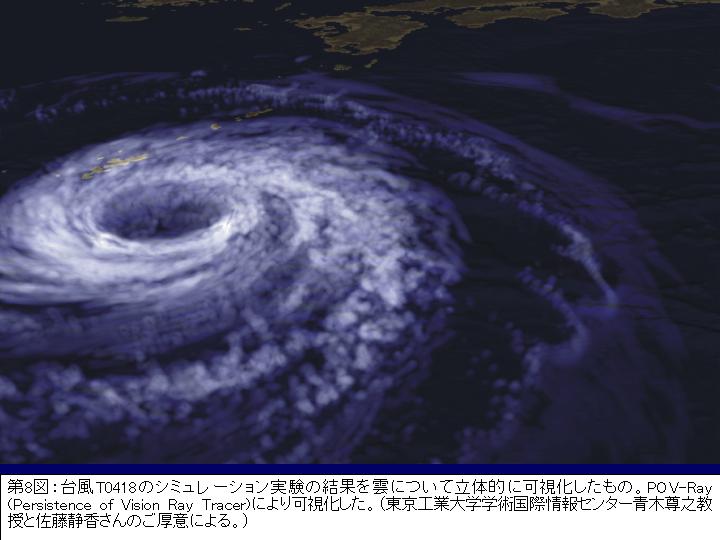

台風は日本列島に近付くと対称性が崩れ、スパイラルバンドの形状が不明瞭になる。この実験では、T0418が海上にある時間帯についての計算を行った。シミュレーションでT0418は太平洋上を北西進し、9月5日09UTCごろ沖縄の名護付近を南東から北西に通過した。その後、東シナ海に入り沖縄島の北西で進路を北向きに転向した。この台風の全体的な移動は、位置についても時間についても観測とよく対応している。第8図はPOV-Rayにより台風に伴う雲を立体的に可視化したものである。モデルが雲そのものを計算するので、雲の立体的分布はたいへんリアルである。このように可視化すると、あたかも実際の台風を衛星などから眺めているようにみえる。

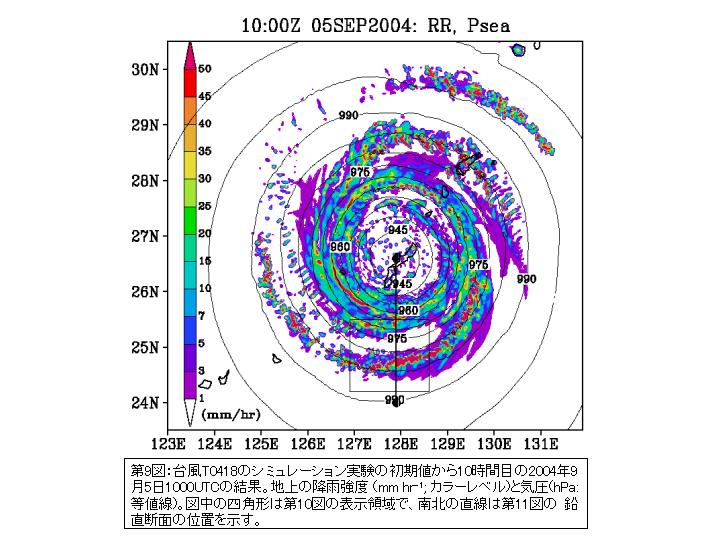

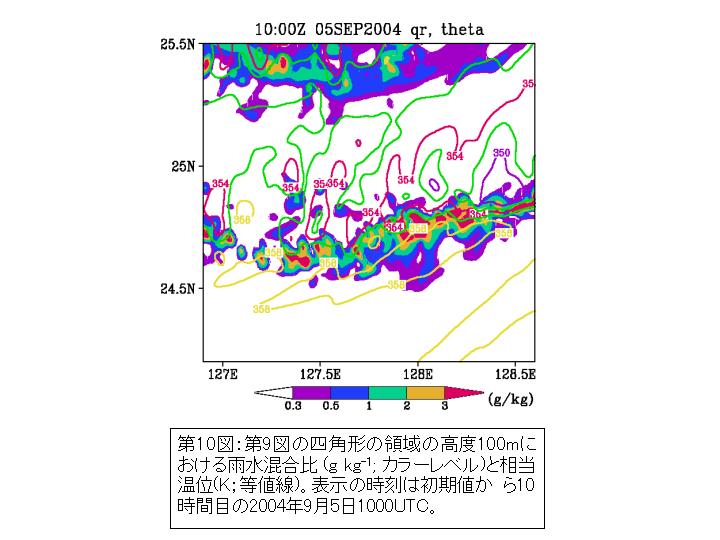

第9図は名護市付近を通過した直後の2004年9月5日10UTCの地上降水強度と地上気圧である。台風中心の地上気圧は観測よりやや高い945 hPaとなっているが、かなりの中心気圧の低下がみられる。中心の周辺にはスパイラルバンドが何重かにとりまいており、気圧の分布に対応して対称性のよい台風となっている。このような降水分布は観測とよく対応している。水平解像度1kmのシミュレーションでは目の壁雲やスパイラルバンドの非常に詳細な構造が示されている。スパイラルバンドの部分の拡大(第10図)では、それを構成している個々の対流雲も解像されている。等値線で示した相当温位から、スパイラルバンドの内側には相当温位の低い空気が、一方で外側には高い空気があり、スパイラルバンドがその間に形成されていることが分かる。

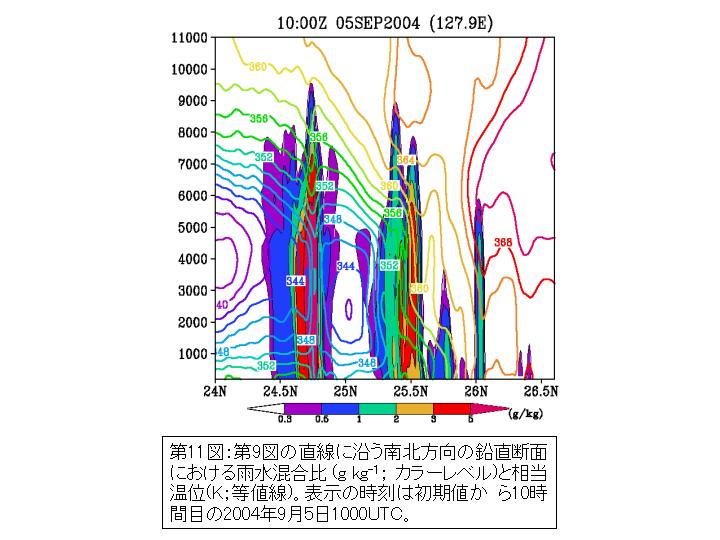

中心から半径方向の鉛直断面を第11図に示す。これは南北断面に対応するが、この断面内にいくつかの降雨帯が形成されていることが分かる。スパイラルバンドを構成する対流はほぼ直立しており、この断面の外側の降雨帯(24.7N)では、5000 m付近の上昇流は5 m s-1ほどである。スパイラルバンドは対流雲列で構成されており、この時刻のスパイラルバンド内の最大上昇流は15 m s-1を越える強いものがみられた。第11図の鉛直断面の右端はほぼ台風中心にあたるが、相当温位の分布をみると、中心(26Nより右側)の上空は相当温位の高い暖気核となっていることが分かる。このように雲を解像するシミュレーションでは、台風に伴う降水システムについての詳細なデータを提供する。

4.2 台風T0423

2004年の台風18号台風が暴風で特徴づけられるのに対して、T0423は九州から中部地方にかけて多くの降水をもたらしたことで特徴づけられる。T0423に伴う豪雨は、台風の北東進ともに、九州の東側で始まり、四国南部、四国東部、そして紀伊半島東部および近畿地方へと移動した。特に近畿地方の日本海側では激しい豪雨となり、洪水被害を発生させた。この台風による豪雨で、死者・行方不明者が100人近くに達した。この数は、2004年の10個の台風による死者・行方不明者の総数の半分近くにもおよび、台風による豪雨がいかに大きな災害をもたらすかということを示している。特に豪雨による洪水でバスの乗客がバスの屋根に取り残され救助を待っていた様子の報道は、この台風による豪雨災害の甚大さを印象づけた。

T0423は2004年10月13日に発生し、10月18日に台湾の東で北東方向に進路を転向し、南西諸島に沿って北東進した。T0423は2004年10月19日には沖縄から奄美大島、種子島に沿って北東に進み、10月20日に四国に上陸した。上陸前までの中心海面気圧は950hPa程度であったが、上陸後、急速に中心気圧が上昇した。これは台風の衰弱を表しており、急速に温帯低気圧に変化した。2004年10月20日03UTCの気象庁の地上天気図には既に台風の北東側に前線が描かれてあり、温帯低気圧の特徴を持ちつつあることがわかる。重要な点は温帯低気圧に変わりつつも、局地豪雨をもたらしたという点である。このことは台風が上陸して衰弱しつつあるときも、降水については豪雨となり得る場合があることを示している。

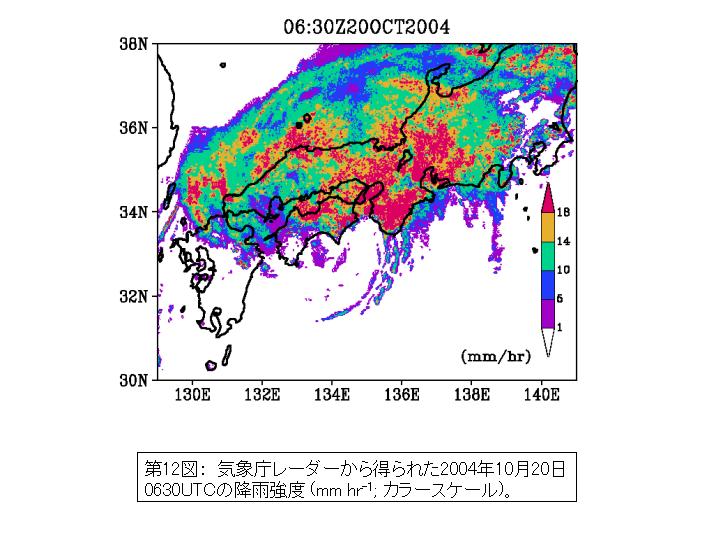

台風が四国の室戸岬付近に上陸するときのT0423に伴う降水分布のレーダー観測を第12図に示す。台風の北側の日本海側には広域の層状性の降雨域がある。四国では特に高知県と徳島県で強い降水がみられる。徳島県のAMeDAS観測点の旭丸(東経134度19.6分、北緯33度56.0分)では、10月19日15UTC〜20日15UTCの24時間で総降水量が449mmであった。主要な降水は19日21UTCから始まり、20日02UTC〜07UTCに30 mm hr-1を越える豪雨が起こっている。特に03、04UTCには70 mm hr-1を越えるような強い降水がみられる。また、紀伊半島でも強い降水が起こっている。その紀伊半島の降水域からスパイラルバンドが南〜南西に伸びている。洪水の発生した近畿地方北部の降水は20日04UTCごろから強化している。台風の上陸とともにスパイラルバンドの形状ははっきりしなくなっているが、降水が強化しはじめた時刻から第12図の0630UTCでは、近畿地方に北西から南東に降雨帯が伸びている。

T0423のシミュレーションの目的はこのような豪雨の形成過程を調べることである。この実験においても水平格子間隔1kmの高い解像度を用い、台風全体を含むような広い領域で計算を行った。この初期値は2004年10月19日1200UTCで、この時刻に台風の中心は計算領域内の奄美大島の南南西にあった。

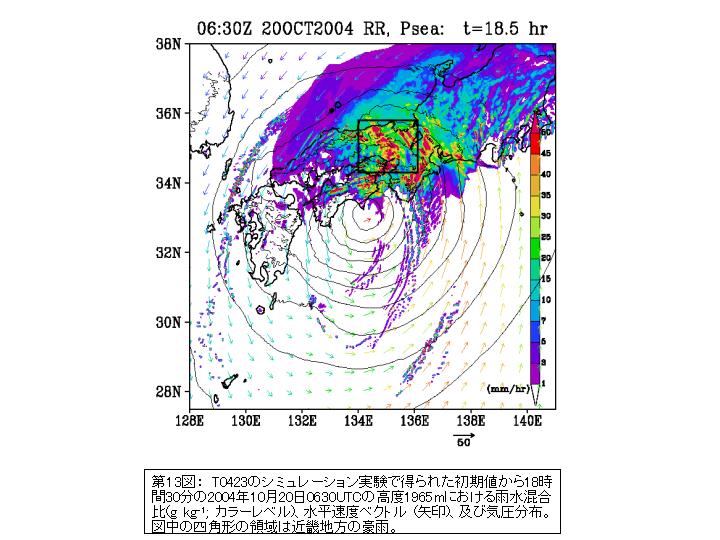

シミュレーションにおけるT0423の移動は、観測されたものとよく一致し、初期値の奄美大島の南南西から九州、四国の太平洋沖を北東進し、四国の室戸岬付近を東北東に中心が通過している。第13図は第12図のレーダー観測時刻に対応するシミュレーションの結果である。中心が室戸岬付近にあり、東北東に進んでいる。シミュレーションでは台風の東側で北向き水蒸気フラックスが大きく、それが日本の地形に到達して太平洋側では豪雨が発生している。豪雨域は台風の移動とともに九州から四国に移動した。2004年10月20日04UTCの台風が四国に南に達したとき、近畿地方と紀伊半島東部で豪雨が始まった。第13図の時刻では、徳島県と紀伊半島で降水が強く、紀伊半島から南にスパイラルバンドが伸びている。この時刻には近畿地方に降雨帯が北西から南東に伸びている。

この近畿地方(図中四角で示した領域)では最大で、50 mm hr-1を越える激しい降水が起こっていることが分かる。シミュレーションは19日21UTCごろから降水が強化しはじめ、20日04UTCごろまで徐々に増加し、05UTCに20 mm hr-1を越える強い降水となっている。この降水はシミュレーションでは09UTCごろに急激に弱まる。これらの降水強度の時間変化は、降雨帯の通過に対応している。強い降水が長時間持続したのは、複数の降雨帯が連続的に近畿地方上空を通過したためである。

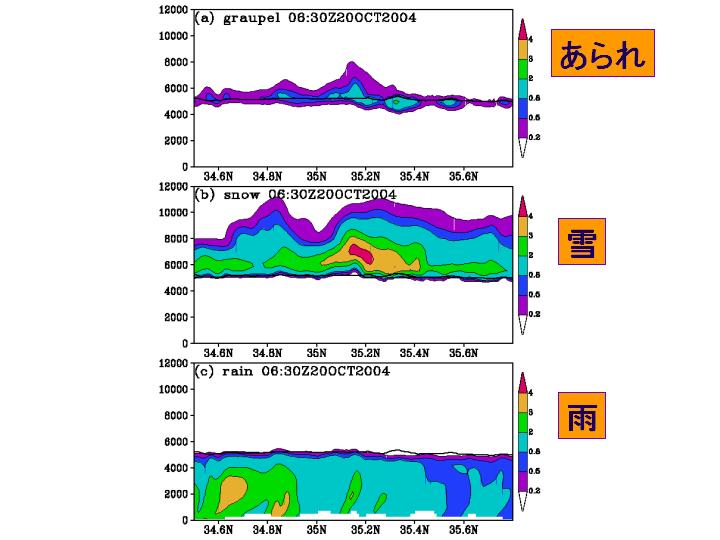

この近畿地方の豪雨をもたらした降水システムの南北方向の鉛直断面を、あられ(第14図a)、雪(第14図b)および雨(第14図c)のようにそれぞれの降水粒子の混合比に分けて示す。このように降水粒子のタイプごとの分布を知ることができるのが、雲解像モデルの利点である。5000m付近の融解層の上では、あられと雪が多量にあり、特に雪の混合比が非常に大きい、あられは、融解層から1000〜2000mの層に主に存在している。激しく発達した積乱雲やその群では、強力な上昇流であられが多量に生成される。ところがこの場合は、あられよりむしろ雪のほうがはるかに多く存在している。これは上昇流はあまり強くなく、むしろ上空の緩やかな上昇流の中で雪が形成されたことを示している。このように、激しく発達した積乱雲の集団により豪雨がもたらされるのではなく、融解層より上で特に雪による水の集積とその下での融解による豪雨の形成が、このときの降水の特徴である。特に雪が降水の形成に重要な役割を果たしている点は、他の豪雨と異なり特徴的である。

太平洋側の豪雨域は台風の移動とともに東に移動した。しかしながら、近畿地方の豪雨は10月20日09UTCまで持続した。台風が近畿地方を東に通過した後、中国地方及び近畿地方では北東風が非常に強化された。その結果、これらの地域の日本海側では、地形性の降水が形成された。このように近畿地方北部では、台風通過前の豪雨の停滞と、吹き返しにともなう地形性降水で、総降水量が大きくなり、甚大な被害をもたらした洪水が発生した。

台風は暴風雨をもたらすと同時に重要な水資源を提供してくれる。その強い降水は台風のどこにでもあるわけではなく、アイウォールとスパイラルバンドに集中して起こっている。アイウォールとスパイラルバンドを解像し、かつ台風全体を雲解像モデルでシミュレーションすることは、最近になってやっと可能になりつつあるものである。今後このような計算はさらに大規模になり、さらに詳細な構造が分かってくるであろう。それによって台風とそれに伴う降水のより正確な予測が可能になることが期待されている。

目次

研究紹介(一般向)

ホーム